- Geschrieben von: Super User

Über die Zeit verändert sich das Dorfbild. Diese Fotostrecke git einen kleinen Eindruck davon.

- Geschrieben von: Matthias Heßling

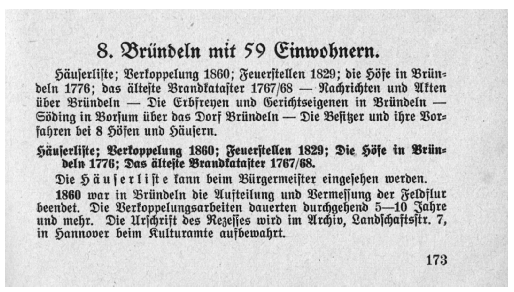

Dies ist eine Zusammenfassung der Höfe und deren Besitzer in der Zeit von 1767 bis 1937

In dieser Zeit wurden verschiedene Dokumentationen zu den jeweiligen Besitzern der Häuser angefertigt. Der hier erstellte Aufsatz fasst diese je Haus chronologisch zusammen.

Hier nun die dazugehörigien Original Zusammenfassung (links) und der Versuch einer möglichst guten Übersetzung ins neu Deutsch (rechts)

|

|

Bründeln mit 59 Einwohnern. Häuserliste; Verkoppelung 1860; Feuerstellen 1829; die Höfe in Bründeln 1776; das älteste Brandkataster 1767/68 Nachrichten und Akten über Bründeln. Die Erbfrenen und Gerichtseigenen in Bründeln. Söding in Borsum über das Dorf Bründeln Die Besitzer und ihre Vorfahren bei 8 Höfen und Häusern. Die Häuserliste kann beim Bürgermeister eingesehen werden. 1860 war in Bründeln die Aufteilung und Vermessung der Feldflur beendet. Die Verkoppelungsarbeiten dauerten durchgehend 5-10 Jahre und mehr. Die Urschrift des Rezesses wird im Archiv, Landschaftsstr. 7, in Hannover beim Kulturamte aufbewahrt. |

|

|

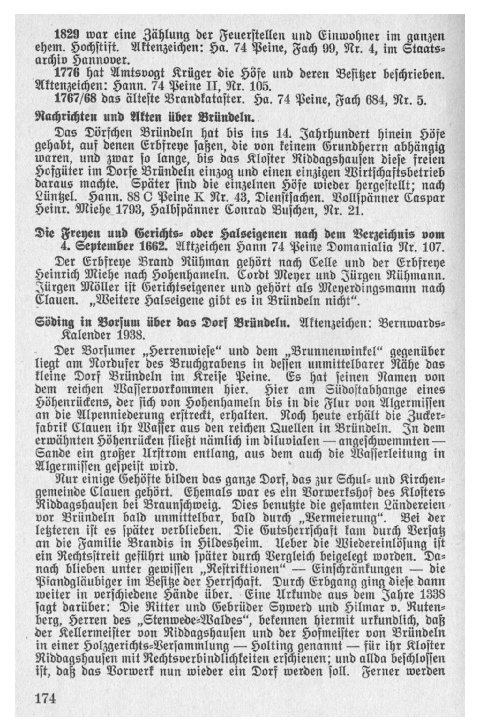

1829 war eine Zählung der Feuerstellen und Einwohner im ganzen ehem. Hochstift. Aktenzeichen: Ha. 74 Beine, Fach 99, Nr. 4, im Staatsarchiv Hannover. 1776 hat Amtsvogt Krüger die Höfe und deren Besitzer beschrieben. Aktenzeichen: Hann. 74 Beine II, Nr. 105. 1767/68 das älteste Brandkataster. Ha. 74 Peine, Fach 684, Nr. 5. Nachrichten und Akten über Bründeln. Das Dörfchen Bründeln hat bis ins 14. Jahrhundert hinein Höfe gehabt, auf denen Erbfrene saßen, die von seinem Grundherrn abhängig waren, und zwar so lange, bis das Kloster Riddagshausen diese freien Hofgüter im Dorfe Bründeln einzog und einen einzigen Wirtschaftsbetrieb daraus machte. Später sind die einzelnen Höfe wieder hergestellt; nach Lünzel. Hann. 88 C Beine K. Nr. 43, Dienstsachen. Vollspänner Caspar Heinr. Miehe 1793, Halbspänner Conrad Buschen, Nr. 21. Die Freyen und Gerichts- oder Halseigenen nach dem Verzeichnis vom 4. September 1662. Aftzeichen Hann 74 Beine Domanialia Nr. 107. Der Erbfrene Brand Rühman gehört nach Celle und der Erbfrene Heinrich Miehe nach Hohenhameln. Cordt Meyer und Jürgen Rühmann. Jürgen Möller ist Gerichtseigener und gehört als Menerdingsmann nach Clauen. Weitere Halseigene gibt es in Bründeln nicht". Söding in Borsum über das Dorf Bründeln. Aktenzeichen: Bernwardskalender 1938. Der Borsumer „Herrenwiese" und dem „Brunnenwinkel" gegenüber liegt am Nordufer des Bruchgrabens in dessen unmittelbarer Nähe das kleine Dorf Bründeln im Kreise Peine. Es hat seinen Namen von dem reichen Wasservorkommen hier. Hier am Südostabhange eines Höhenrückens, der sich von Hohenhameln bis in die Flur von Algermissen an die Alpenniederung erstreckt, erhalten. Noch heute erhält die Zuckerfabrik Clauen ihr Wasser aus den reichen Quellen in Bründeln. In dem erwähnten Höhenrücken fließt nämlich im diluvialen - angeschwemmten - Sande ein großer Urstrom entlang, aus dem auch die Wasserleitung in Algermissen gespeist wird. Nur einige Gehöfte bilden das ganze Dorf, das zur Schul- und Kirchen- gemeinde Clauen gehört. Ehemals war es ein Vorwerkshof des Klosters Riddagshausen bei Braunschweig. Dies benutzte die gesamten Ländereien vor Bründeln bald unmittelbar, bald durch „Vermeierung". Bei der letzteren ist es später verblieben. Die Gutsherrschaft kam durch Versatz an die Familie Brandis in Hildesheim. Ueber die Wiedereinlösung ist ein Rechtsstreit geführt und später durch Vergleich beigelegt worden. Danach blieben unter gewissen „Restriktionen" - Einschränkungen - die Biandgläubiger im Besize der Herrschaft. Durch Erbgang ging diese dann weiter in verschiedene Hände über. Eine Urkunde aus dem Jahre 1338 sagt darüber: Die Ritter und Gebrüder Sywerd und Hilmar v. Rutenberg, Herren des „Stenwede-Waldes", bekennen hiermit urkundlich, daß der Kellermeister von Riddagshausen und der Hofmeister von Bründeln in einer Holzgerichts-Versammlung - Holting genannt - für ihr Kloster Riddagshausen mit Rechtsverbindlichkeiten erschienen; und allda beschlossen ist, daß das Vorwerk nun wieder ein Dorf werden soll. Ferner werden

|

|

|

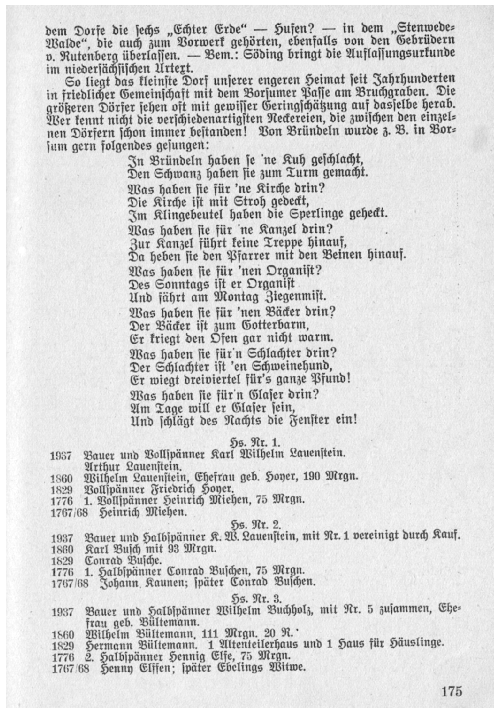

dem Dorfe die sechs „Echter Erde" – Husen? - in dem Stenwebe Walde", die auch zum Vorwerk gehörten, ebenfalls von den Gebrüdern v. Rutenberg überlassen. Bem.: Söding bringt die Auflassungsurkunde im niedersächsischen Urtext. So liegt das kleinste Dorf unserer engeren Heimat seit Jahrhunderten in friedlicher Gemeinschaft mit dem Borsumer Passe am Bruchgraben. Die größeren Dörfer sehen oft mit gewisser Geringschätzung auf dasselbe herab. Wer kennt nicht die verschiedenartigsten Nedereien, die zwischen den einzelnen Dörfern schon immer bestanden! Von Bründeln wurde z. B. in Borsum gern folgendes gesungen: In Bründeln haben se ne Kuh geschlacht, Hs. Nr. 1. 1937 Bauer und Vollspänner Karl Wilhelm Lauenstein. Arthur Lauenstein. 1860 Wilhelm Lauenstein, Ehefrau geb. Honer, 190 Mrgn. 1829 Vollspänner Friedrich Honer, 1776 1. Vollspänner Heinrich Miehen, 75 Mrgn. 1767/68 Heinrich Miehen. Hs. Nr. 2. 1937 Bauer und Halbspänner K. W. Lauenstein, mit Nr. 1 vereinigt durch Kauf. 1860 Kari Busch mit 93 Mrgn. 1829 Conrad Busche. 1776 1. Halbspänner Conrad Buschen, 75 Mrgn. 1767/68 Johann, Kaunen; später Conrad Buschen. Hs. Nr. 3. 1937 Bauer und Halbspänner Wilhelm Buchholz, mit Rr. 5 zusammen, Ehefrau geb. Sültemann. 1860 Wilhelm Sültemann, 111 Mrgn. 20 R. 1829 Hermann Sültemann. 1 Altenteilerhaus und 1 Haus für Häuslinge. 1776 2. HalbSpänner Hennig Elfe, 75 Mrgn. 1767/68 Henny Elffen; später Ebelings Witwe. |

|

|

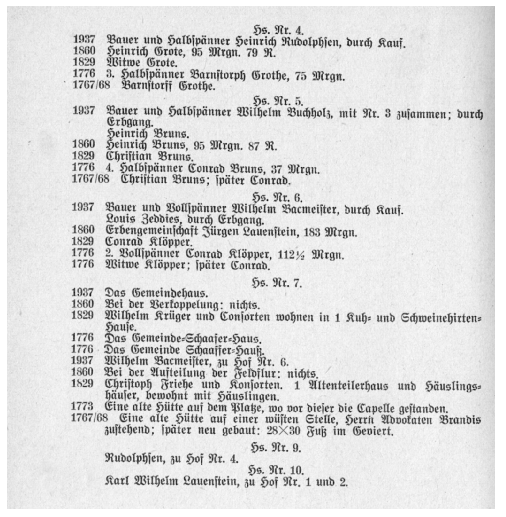

Hs. Nr. 4. 1937 Bauer und Halbspänner Heinrich Rudolphsen, durch Kauf. 1860 Heinrich Grote, 95 Mrgn. 79 R. 1829 Mitme Grote. 1776 3. Halbspänner Barnstorph Grothe, 75 Mrgn. 1767/68 Barnstorff Grothe. Hs. Nr. 5. 1937 Bauer und Halbspänner Wilhelm Buchholz, mit Nr. 3 zusammen; durch Erbgang. Heinrich Bruns. 1860 Heinrich Bruns, 95 Mrgn. 87 R. 1829 Christian Bruns. 1776 4. Halbspänner Conrad Bruns, 37 Megn. 1767/68 Christian Bruns; später Conrad. Hs. Nr. 6. 1937 Bauer und Vollspänner Wilhelm Bacmeister, durch Kauf. Louis Zeddies, durch Erbgang. 1860 Erbengemeinschaft Jürgen Lauenstein, 183 Mrgn. 1829 Conrad Klöpper. 1776 2. Vollspänner Conrad Klöpper, 112 1/2 Mrgn. 1776 Witwe Klöpper; später Conrad. Hs. Nr. 7. 1937 Das Gemeindehaus. 1860 Bei der Verkoppelung: nichts. 1829 Wilhelm Krüger und Consorten wohnen in 1 Kuh- und Schweinehirtenhause. 1776 Das Gemeinde Schaaser-Haus, 1776 Das Gemeinde Schaasser-Hauß.

1937 Wilhelm Bacmeister, zu Hof Nr. 6. 1860 Bei der Aufteilung der Feldflur: nichts. 1829 Christoph Friehe und Konsorten. 1 Altenteilerhaus und Häuslingshäuser, bewohnt mit Häuslingen. 1773 Eine alte Hütte auf dem Platze, wo vor dieser die Kapelle gestanden. 1767/68 Eine alte Hütte auf einer wüsten Stelle, Herrn Advokaten Brandis zustehend; später neu gebaut: 28×30 Fuß im Geviert, Hs. Nr. 9. Rudolphsen, zu Hof Nr. 4. Hs. Nr. 10. Karl Wilhelm Lauenstein, zu Hof Nr. 1 und 2.

*) "Sperlinge hecken" ist nicht die Fortpflanzung, sondern das Brüten in Hecken. Wenn sie dort aber keinen Platz finden, hecken (brüten) sie auch schon mal an anderen Orten. Auch mal in einem vergessenen, umgerehten Hut. Im Borsumer Schmählied eben im leeeeeren Klingelbeutel... |

- Geschrieben von: Super User

Der Sühnestein in Bründeln aus der Zeit 15.-16-Jh.n.Chr

In Bründeln findet sich einer von etwa 24 Sühnesteinen die im Raum Hohenhamlen. [1] Ein Sühnestein oder Mordwange, auch Mordstein genannt, ist ein aus dem Mittelalter oder der Frühen Neuzeit stammender Gedenkstein, der, möglicherweise nach einem Urteil im Rahmen des Fehdewesens, an der Stelle errichtet wurde, an der ein Mord geschehen war. Sühnesteine werden als Flurdenkmale oder Bodendenkmale eingestuft. [2] Dieses Denkmal findet sich direkt vor der Einfahrt ins Dorf an der Abfahrt von der B494.

Was ist ein Sühnestein

Es sind mittelalterliche Rechtssteine. Damals galt ein Mord als gesühnt, wenn der Täter sich mit den Hinterbliebenen des Opfers einigte, ihnen einen Geldbetrag zahlte und/oder an dem Ort des Mordes ein Sühnekreuz aufstellte. Sühnesteine werden als Flurdenkmal oder Bodendenkmal eingestuft. Ähnliche Steine erinnern an glückliche oder unglückliche Ereignisse im Leben des Erbauers, wie z.B. einen überlebten Überfall oder Sturz vom Pferd. Eine wichtige Untergruppe aber sind die Sühnekreuze, die Mörder im Mittelalter an der Stelle ihrer Tat errichten mussten.[1]

Sühnekreuze sind Denkmale mittelalterlichen Rechts. Sie waren ein Erfüllungsteil von Sühneverträgen, welche zwischen zwei verfeindeten Parteien geschlossen wurden, um eine Blutfehde wegen eines begangenen Mordes oder Totschlages zu beenden. Der überwiegende Teil der Sühnekreuze ist in Kreuzform gestaltet, oftmals ist die Mordwaffe bzw. ein berufstypisches Gerät des Entleibten in den Stein gehauen. In den seltensten Fällen finden sich eingeschlagene Jahreszahlen. Text findet sich auf keinem echten Sühnekreuz aus dem 13.-16. Jahrhundert.

Der einfache Bauer hätte es ohnehin nicht lesen können, weshalb Bilddarstellungen dominierten.

Mit der Einführung der Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. im Jahre 1533 wurden private Abmachungen nicht mehr geduldet, an ihre Stelle trat das ordentliche Gericht, das den Täter nach dem neuen Recht verurteilte. Mit der Einführung dieses neuen Rechtes wurden die Sühneverträge zwar offiziell abgeschafft, lebten jedoch je nach Landessitte noch durch das ganze 16. Jahrhundert fort; erst das 17. Jahrhundert räumte mit ihnen endgültig auf.[3]

Referenzen

[1] myheimat: Hohenhameln morbide Gruselboten des Mittelalters (1.10.2023)

[2] Wikipedia: Sühnestein (1.10.2023)

[3] Suehnekreuz.de (1.10.2023)

- Geschrieben von: Super User

Der älteste Nachweis einer Ansiedlung im heutigen Bründeln

1940/41 wurden bei Ausgrabungen in der Kiesgrube Lauenstein Überreste von der frühen Besiedlung in Deutschland gefunden. Die Funde lassen sich der Epoche der auch als Bandkeramiker bezeichneten Kultur zuordnen. Das lässt darauf schließen, dass die optimale Lage des Dorfes schon vor über 8000 Jahren besiedelt wurde.

Die Bandkeramiker

Die Linearbandkeramische Kultur, auch Linienbandkeramische Kultur oder Bandkeramische Kultur, Fachkürzel LBK, ist die älteste bäuerliche mitteleuropäische Kultur der Jungsteinzeit (fachsprachlich „Neolithikum“) mit permanenten Siedlungen. Diese Veränderung der Lebensgrundlagen wird als „Neolithisierung“ oder auch als „Neolithische Revolution“ bezeichnet. Die LBK fällt in das Frühneolithikum. [1]

Die Träger der Linearbandkeramischen Kultur brachten eine Vielzahl technisch-instrumenteller und wirtschaftlicher Neuerungen mit, so eine Anpassung der Keramikproduktion, verbesserte Werkzeug- und Arbeitsmittelherstellung, Sesshaftigkeit und Dorf, Ackerbau und Viehhaltung, Haus- und Brunnenbau sowie den Bau von Grabenwerken. Es war eine Zeitspanne des wirtschaftlichen Wandels von der extraktiven Wirtschaft zur nahrungsproduzierenden Wirtschaftsweise, die mit dem Aufkommen immobilen Besitzes und der Vorratshaltung für die Gruppenmitglieder einherging.

Die Bezeichnung „Bandkeramik“ führte 1883 der Historiker Friedrich Klopfleisch in die wissenschaftliche Diskussion ein, abgeleitet von der charakteristischen Verzierung der keramischen Gefäße, die ein Bandmuster aus eckigen, spiral- oder wellenförmigen Linien aufweisen. In der angelsächsischen Literatur wird die Linearbandkeramik als englisch Linear Pottery culture oder Linear Band Ware, Linear Ware, Linear Ceramics oder als englisch Incised Ware culture bezeichnet. Weitere Bezeichnungen, wenn auch mehr vom allgemeineren Typus sind: „erste europäische Bauernpopulation/Landwirte“ auch als englisch European Neolithic farmers (ENFs) bzw. Early European Farmer (EEF) und, bezogen auf ihre ursprüngliche Herkunft auch als „anatolische neolithische Landwirte“, englisch Anatolian Neolithic farmers (ANFs). [1]

Die Bandkeramik-Epoche reicht zurück in die Zeit um 5600 bis 5500 v. Chr. Nach heutigem Forschungsstand geht man davon aus, dass die Bandkeramiker aus dem Karpatenbecken nach Mitteleuropa eingewandert sind. Besiedelt wurden zunächst die tief liegenden Löss-Flächen mit ihren fruchtbaren Böden. [2]

Das Ortswappen stammt von den Bandkeramikern

Untersuchungen der Ausgrabungsfunde lassen den Schluss zu, dass das Bründelner Wappen schon aus der Zeit der Bandkeramiker stammt. Die Standardformen der schwarzen, teilweise schön verzierten Töpferware sind Kumpf, Flasche, Butte (eine Flasche mit fünf Querhenkeln) und Schale. Verzierte Keramik wird hauptsächlich durch Kümpfe repräsentiert, die eine geringe Wandstärke aufweisen und aus feinem Ton hergestellt sind. Einen solchen Kumpf bildet das Ortswappen von Bründeln ab.[2]

Referenzen

[1]: Wikipedia: Linearbandkeramische Kultur (1.10.2023)

[2]: myheimat: Bandkeramiker in Bründeln (1.10.2023)